《活人書》 卷二

|

原文 |

翻譯 |

|

|

此一卷論切脉。治傷寒先須識脉,若不識脉,則表裏不分,虛實不辨。仲景猶誚當時之士,「按寸不及尺,握手不及足」,必欲診衝陽1、按太谿而後慊2,況於寸關尺耶?大抵「問而知之」,以觀其外;「切而知之」,以察其內。證之與脉,不可偏廢。且如傷寒脉緊,傷風脉緩,熱病脉盛,中暑脉虛。人迎緊盛,傷於寒;氣口緊盛,傷於食。率以脉別之,非特此也。病人心下緊滿,按之石硬而痛者,結胷也。結胷證於法當下,雖三尺之童,皆知用大黃甘遂陷胷湯下之。然仲景云:「結胷脉浮者,不可下,下之則死。」以此推之,若只憑外證,便用陷胸湯,則誤矣。況傷寒尤要辨表裏,脉浮為在表,脉沉為在裏。陽動則有汗,陰動則發熱。得汗而脉靜者生,汗已而脉躁者死。陰病陽脉則不成,陽病陰脉則不永。生死吉凶,如合龜鏡3。其微至於禍福休咎,脩短貴賤,無不可考。然古人乃以切脉為下者,特以「脉理精微,其體難辨」,而傷寒得外證為多故也。外證易見,切脉難明。弦緊之混淆,遲緩之參差,沉與伏相類,濡與弱相似。非得之於心,超然領解,孰能校疑似於錙銖者哉?苟知浮、芤、滑、實、弦、緊、洪屬於表,遲、緩、微、濇、沉、伏、濡、弱属於裏,表裏內外,陰陽消息,以經處之,亦過半矣。 |

本卷討論診脈。治療傷寒病必須先認識脈象,如果不認識脈象,則會導致分不清表裏與虛實。仲景曾譏諷當時之醫者,診脈時「按寸不及尺,握手不及足」,一定要診趺陽脈與太溪脈然後才能滿意,更何況要寸關尺三部脈呢?一般而言,「問而知之」,以了解在外之表現;「切而知之」,以診察在內之狀態。證候與脈象不可偏廢。就好比傷寒之脈緊,傷風之脈緩,熱病之脈盛,中暑之脈虛。人迎脈緊,則傷於寒邪;氣口緊,則傷於食。都是根據脈象加以辨別,而不僅僅只是這些。病人心下緊滿,按之石硬且痛者,是結胸。結胸證按理應當攻下,即使是孩童,都知道要用大黃甘遂為主之陷胸湯攻下。但仲景卻說:「結胸脈浮者,不可下,下之則死。」以此類推,如果只憑外證便用陷胸湯,就會犯錯。更何況傷寒病尤其要辨別表裏,脈浮為病在表,脈沉為病在裏。陽氣動則汗出,陰氣動則發熱。發汗後脈靜者生,發汗後脈躁者死。陰病而見陽脈則不可以,陽病而見陰脈則命不長。生死吉凶,都以此為標準。其細微之處以至於生命之禍福吉凶,長短貴賤,無一不可以考據。然而古人卻認為診脈是四診之末,只是因為「脈理精微,其體難辨」,而傷寒病則以外證為多見。外證容易辨別,但診脈卻難以明辨。弦脈與緊脈容易混淆,遲脈與緩脈差不多,沉脈與伏脈相類似,濡脈與弱脈亦相似。如果不是心中完全掌握、領悟,有誰能對只有略微差別之脈象作出精確之辨別呢?大致能知道浮、芤、滑、實、弦、緊、洪脈屬於表,而遲、緩、微、澀、沉、伏、濡、弱脈屬於裏,則表裏內外,陰陽消長,以常理來認識脈理,亦算是基本上可以了。 |

|

|

1 衝陽:胃足陽明經之穴,此處所診之脈,仲景謂之「趺陽脈」。 |

||

|

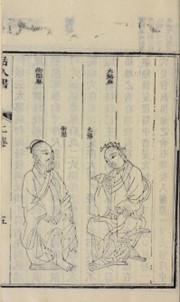

○脉穴圖 |

||

|

○氣口脉 |

○氣口脈 |

|

|

||

|

帝曰:氣口何以獨為五藏主?岐伯曰:胃者,水穀之海,六府之大源也。五味入口,藏於胃,以養五穀氣4。氣口亦太陰也,是以五藏六府之氣味,皆出於胃,變見於氣口。 |

黃帝問:為什麼唯獨是氣口脈能反映五臟之氣?岐伯說:胃是水穀之海及六腑之根源。飲食之五味入於口,留在胃中,能滋養五臟之氣血。氣口亦是手太陰肺經所過之處,所以五臟六腑之氣味,都出自於胃而反映於氣口。 |

|

|

4以養五穀氣:本句出自《素問‧五臟別論》「帝曰:氣口何以獨為五臟之主?岐伯曰:胃者,水穀之海,六府之大源也。五味入口,藏於胃,以養五臟氣。氣口亦太陰也,是以五臟六府之氣味,皆出於胃,變見於氣口。」故「以養五穀氣」當為「以養五臟氣」。 |

||

|

○人迎脉 |

○人迎脈 |

|

|

人迎在頸,法象天地,要會始終之門戶。 |

人迎脈在頸部,法象天地,是陰陽起始之門戶。 |

|

|

人迎属太陰肺之經,而黃帝乃云「人迎亦胃脉」,何也?左手關前一分者,人迎之位。挾喉嚨兩傍者,人迎之穴。人迎之位,属手太陰肺之經;人迎之穴,属足陽明胃之經,故《素問》云「人迎亦胃脉」也。 |

人迎屬於手太陰肺經,而黃帝卻說「人迎亦胃脈」,為什麼呢?左手關前一分,是人迎脈之位置。挾喉嚨兩旁,是人迎穴。人迎脈之位置屬於手太陰肺經,而人迎穴則屬於足陽明胃經,所以《素問》說「人迎亦胃脈」。 |

|

|

||

|

問:傷寒何以須診太谿脉耶? |

問:傷寒病為何必須要診太溪脈? |

|

|

荅曰:太谿穴是足少陰腎之經。男子以左腎為命門,女子以右腎為命門,主生死之要。病人有命門脉者活,無者死。仲景云:「少陰病,手足逆冷,發熱者,不死。脉不至者,灸太谿七壯。」故傷寒必診太谿,以察其腎之盛衰也。(太谿二穴,在足內踝後,跟骨上動脉陷中。) |

答:太溪穴屬足少陰腎經。男子以左腎為命門,女子以右腎為命門,關乎人之生死。病人有命門脈則生,無命門脈則死。仲景說:「少陰病,手足逆冷,發熱者,不死。脈不至,灸太溪七壯。」所以傷寒病必須要診察太溪脈以審察病人腎氣之盛衰。(左右太溪二穴,在足內踝後,跟骨上動脈凹陷之處。) |

|

|

問:傷寒何以須診衝陽脉耶? |

問:傷寒病為何必須要診趺陽脈? |

|

|

荅曰:衝陽穴是足陽明胃之經。人受氣於穀,穀入於胃,乃傳與五藏六府。藏府皆受氣於胃,其清者為榮,濁者為衛。榮行脉中,衛行脉外。陰陽相貫,如環無端。胃為水穀之海,主稟四時,皆以胃氣為本,是謂四時之變病,死生之要會,故傷寒必診衝陽,以察其胃之有無也。(衝陽二穴,一名「會源」,在足跗上五寸骨間動脉上,去陷骨三寸。) |

答:衝陽穴屬足陽明胃經。人受氣於穀,水穀進入於胃後,其氣才傳至五臟六腑。臟腑之氣皆源於胃,水穀化生之氣,清者為營氣,濁者為衛氣。營行脈中,衛行脈外。陰陽相貫,如環之無端。胃為水穀之海,主於四時,四時皆以胃氣為本,因此稱之為四時病變中生死之關鍵,所以傷寒病必須診趺陽脈以審察病人胃氣之有無。(左右衝陽二穴,又名「會源」,在足跗上五寸骨間之動脈上,離陷谷穴三寸。) |

|

|

仲景云:「太陽病,初服桂枝湯,反煩不解者,先刺風池風府,卻與桂枝湯愈。」謂服桂枝湯後,其證尚自汗,發熱,惡寒,脉尚寸浮尺弱,而反煩,為邪痺在陽維經,故可先鍼風池、風府。此二穴陽維之會,非太陽經也。太陽經穴在夾項後髮際大筋外廉陷中,名曰「天柱」,不鍼此者,桂枝已主太陽病故也。(風池二穴,是足少陽、陽維之會,在項後髮際陷中。是穴,《甲乙經》云「風池穴在顳顬後,髮際陷中者」。是穴,鍼入一寸一分。風府一穴,是督脉、陽維之會,在項後入髮際一寸,大筋穴中,不可灸,鍼入四分留三呼。) |

仲景說:「太陽病,初服桂枝湯,反煩不解者,先刺風池風府,卻與桂枝湯愈。」是說服用桂枝湯後,仍有自汗,發熱,惡寒之證,仍然寸脈浮而尺脈弱,反而出現心煩,是邪氣閉結於陽維脈,所以可以先針刺風池、風府。這二穴為陽維脈之會,不屬於太陽經。太陽經穴在挾項後髮際大筋外側凹陷處,名為「天柱」,不去針刺此穴,是因為已經用桂枝湯去治療太陽病。(左右風池二穴,是足少陽經與陽維脈之會,在項後髮際凹陷處。此穴,《甲乙經》說「風池穴在顳骨,後髮際凹陷處」。此穴,入針一寸一分。風府一穴,是督脈與陽維脈之會,在項後入髮際一寸,大筋穴中,不可以用灸法,入針四分,呼氣三次後出針。) |

|

|

||

|

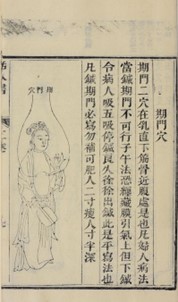

期門穴 |

期門穴 |

|

|

期門二穴,在乳直下筋骨近腹處是也。凡婦人病,法當鍼期門,不用行子午法,恐纏藏膜引氣上,但下鍼令病人吸五吸,停鍼良久,徐徐出鍼,此是平寫法也。凡鍼期門,必瀉勿補。可肥人二寸,瘦人寸半深。 |

期門穴位於乳房直下之筋骨靠近腹部處。凡是婦人病,治法應當針刺期門者,不需按照子午流注法,恐怕刺傷臟腑與胸膜而使氣上逆,只需下針後讓病人呼吸五次,留針一段時間,慢慢出針,這就是平瀉法。凡是針刺期門,只能用瀉法,而不可用補法。肥胖者可以針刺入二寸,瘦人可以針刺入一寸半。 |

|

|

||

|

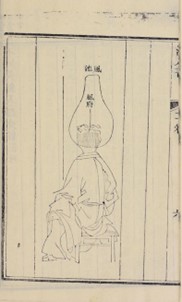

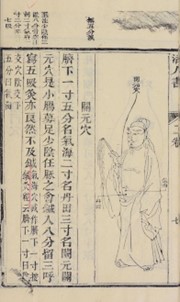

關元穴 |

關元穴 |

|

|

臍下一寸五分,名「氣海」,二寸名「丹田」,三寸名「關元」。關元穴是小腸募,足少陰、任脉之會。鍼入八分,留三呼,瀉五吸。灸亦良,然不及鍼。(氣海穴,或作臍下一寸。按《鍼灸經》云:「臍下一寸曰『陰交穴』,『陰交』下五分曰『氣海』。」) |

位於臍下一寸五分,名為「氣海」,臍下二寸,名為「丹田」,臍下三寸名為「關元」。關元穴是小腸募穴,亦足少陰腎經與任脈之會。用針刺入八分,補法時呼氣三次,瀉法則吸氣五次。灸此穴效果亦不錯,但是不如針刺更好。(氣海穴,有的認為是臍下一寸。根據《針灸甲乙經》記載:「臍下一寸名為『陰交穴』,『陰交穴』下五分才名為『氣海』。」) |

|

|

||

|

七、問:三部之位? |

七、問:三部之位? |

|

|

荅曰:左右手去魚一寸,名曰「寸口」,去澤一尺,名曰「尺部」,兩境之間,名為「關位」。關位六分,陽部出三分,陰部入三分。關前為陽,關後為陰,為陰陽之關津。寸脉下不至關為「陽絕」,尺脉上不至關為「陰絕」。陽得寸內九分,取陽奇之數,陰得尺內一寸,取陰耦5之數,是名「寸關尺」也。寸上一分為「魚際」,關下一分為「神門」,左關為「人迎」,右關為「氣口」。三陽從地長,故男子尺脉常沉;三陰從天生,故女子尺脉常浮。男子陽多而陰少,其脉在關上,故寸盛而尺弱。女子陰盛而陽微,其脉在關下,故寸沉而尺盛。所以男子不可以久瀉,女子不可以久吐。男得女脉為不足,女得男脉為太過,所謂「反」也。(今人以男子尺脉常弱,女子尺脉常盛謂之「反」,非也。男子陽有餘,脉在上,尺脉必弱。女子陰有餘,脉在下,寸脉必微,乃是「正」也,非「反」也。又以男子以右尺為命門,女子以左尺為命門,謂之「反」,亦非也。男子得陰以生,先生右腎;女子得陽以長,先生左腎,乃是「正」也,非「反」也。所謂「反」者,只是男子尺脉當弱今反盛,女子尺脉應盛今反弱,謂之「反」耳。)聖人以察陰陽,以決生死,雖經絡流注,如環無端,豈能逃於三部者耶? |

答:左右手距離魚際一寸,名為「寸口」,距離尺澤一尺,名為「尺部」,兩者之間名為「關位」。關位一共有六分,陽部佔前三分,陰部佔後三分,關前為陽,關後為陰,是陰陽交接關鍵之處。寸脈之氣不能下達關位為「陽絕」,尺脈之氣不能上達關位為「陰絕」。在寸內九分處得陽氣,此為取陽數(奇數),在尺內一寸處得陰氣,此為取陰數(偶數),因此名為「寸關尺」。寸上一分是「魚際穴」,關下一分是「神門穴」,左關是「人迎」,右關是「氣口」。三陽氣從地而生,所以男子之尺脈經常為沉象;三陰氣從天而生,所以女子之尺脈經常為浮象。男子陽多而陰少,其脈在關之上,所以寸盛而尺弱。女子陰盛而陽微,其脈在關之下,所以寸沉而尺盛。所以男子不可以久用瀉法,女子不可以久用吐法。男子出現女脈表示不足,女子出現男脈表示太過,這就是所謂「反」。(如今之人認為男子尺脈常弱,女子尺脈常盛才稱為「反」,是錯誤的。男子陽有餘,脈氣在上,尺脈必弱。女子陰有餘,脈氣在下,寸脈必微,這才是「正」,不是「反」。又有人以為男子以右尺為命門,女子以左尺為命門,稱為「反」,亦是錯誤的。男子得陰以生,先生右腎;女子得陽以長,先生左腎,這才是「正」,不是「反」。所謂「反」,只是男子尺脈應當弱而反盛,女子尺脈應當盛而反弱,才稱為「反」。)聖人以寸關尺三部脈來審察陰陽,判斷生死,雖然經絡氣之流注如環無端,難道還能逃出這三部脈嗎? |

|

|

5耦:當作「偶」。 |

||

|

八、問:診候之法? |

八、問:診候之法? |

|

|

凡初下指,先以中指揣按得關位,乃齊下前後二指,為三部脉。前指寸口也,後指尺部也。若人臂長,乃疏下指。若臂短,乃密下指。先診寸口(男先左手,女先右手),浮按消息之,次中按消息之,次重按消息之,次上竟消息之,次下竟消息之,次推指外消息之,次推指內消息之(醫家「責肥人脉浮」,為肌肉厚實,重取乃得,若舉手而得,則其浮也甚矣;「責瘦人脉沉」,為皮脉相附而易見,若按之始應,則其沉也亦甚矣。)凡診脉,以氣息平定方下指,以一呼一吸為一息。其一息之間,脉息四至,或五至,不大不小,與所部分四時相應者,為平和脉也。過則為「至」,不及則為「損」。「損」、「至」之脉,《難經》言之詳矣。(所属部分謂心位洪,肺位浮,腎位沉,肝位弦,脾胃6緩也。四時謂春脉弦,夏脉洪,四季脉緩,秋脉浮,冬脉沉也。假令心脉本位雖當見洪,得冬脉須微帶沉下,是四時相應,餘皆仿此)。 |

把脈開始時,先用中指揣按關位,然後一起放下前後二指,分別為三部脈。前指按的是寸脈,後指按的是尺脈。如果病者手臂較長,讓手指間稍微鬆些。如果手臂較短,就讓手指間稍微緊密些。先診寸脈(診察男病者先診左手,女病者先診右手),輕取以觀其變,然後中取以觀其變,然後沉取以觀其變,然後重按以觀其變,然後往寸脈之上稍加移動以觀其變,然後往尺脈之下微加移動以觀其變,然後向脈外側稍加移動以觀其變,然後向脈內側徵加移動以觀其變(醫家「責肥人脈浮」,是因為肥人肌肉厚實,通常重按才可以感受到脈氣,如果輕取時即可感受到浮脈,那麼浮脈就特別明顯了;「責瘦人脈沉」,是因為瘦人皮膚與脈相附在一起而脈氣容易被感受到,如果重按才能感到脈氣,那麼沉脈就更明顯了)。凡是診脈,要氣定神閒、呼吸平和時才可以下指,以一呼一吸為一息。一息之間,脈氣四至,或五至,不大不小,與每部位之四時相應,才為平和之脈。脈氣太過稱為「至」,脈氣不及稱為「損」。「損」、「至」之脈象,《難經》中有詳盡記載(所謂與每部之四時相應,是指心位脈洪,肺位脈浮,腎位脈沉,肝位脈弦,脾位脈緩。而四時則是指春脈弦,夏脈洪,四季之末脈緩,秋脈浮,冬脈沉。假如心脈本位雖然應當出現洪脈,但冬天時則應略微帶沉脈之象,這才是與四時相應,其餘脈象均按此推論)。 |

|

|

6脾胃:據前後文意,當為「脾位」。 |

||

|

九、問:脉息之證? |

九、問:脈息之證? |

|

|

荅曰:脉之字,从肉從爪,又作「衇」。蓋「脉」以肉為陽,「衇」以血為陰。華佗云:「脉者,氣血之先也。」氣血盛則脉盛,氣血衰則脉衰,氣血熱則脉數,氣血寒則脉遲,氣血微則脉弱,氣血平則脉緩。又,長人脉長,短人脉短,性急則脉急,性緩則脉緩,反此者逆。按:《內經》云:「形盛脉細,氣少不足以息者危;形瘦脉大,胷中氣多者死。形氣相得者生,參伍不調者病。」《難經》云:「數者府也,遲者藏也。數則為熱,遲則為寒。諸陽為熱,諸陰為寒。」王叔和云:「脉沉為在裏,脉浮為在表,遲則在藏,數則在府,滑為實為下,數為虛為熱。」張仲景云:「脉大浮數動滑,此名陽也;脉沉濇弱弦微,此名陰也。陰病見陽脉者生,陽病見陰脉者死。」大抵陽脉常浮而速,陰脉常沉而遲。七表7属府,病在於陽,春夏見之易治;八裏8属藏,病在於陰,秋冬見之猶輕。假令數在左寸,浮之得者,熱入小腸;沉之得者,熱入於心,餘皆倣此。脉理精微,非言可盡,論其梗槩,不出於此矣。王叔和云「在心易了,指下難明」,亦在乎人熟之而已矣。 |

回答說:「脈」字,從肉從爪,又寫為「衇」。「脈」字以肉為陽,「衇」字以血為陰。華佗說:「脈是以氣血為本。」氣血盛則脈盛,氣血衰則脈衰,氣血熱則脈數,氣血寒則脈遲,氣血微則脈弱,氣血平則脈緩。又,身材高者脈長,身材矮者脈短,性急則脈急,性緩則脈緩,與此相反就是不正常。按:《內經》說:「體盛脈細,氣少不足以息者危;體形瘦脈大,胸中氣多者死。形氣相得者生,參伍不調者病。」《難經》說:「脈數主腑病,脈遲主臟病。脈數則為熱,脈遲則為寒。各種陽脈為熱證,各種陰脈為寒證。」王叔和說:「脈沉為病在裏,脈浮為病在表,脈遲為病在臟,脈數為病在腑,脈滑為實而病在下,數脈為虛而病屬熱。」張仲景說:「脈大浮數動滑,此名陽也;脈沉澀弱弦微,此名陰也。陰病見陽脈者生,陽病見陰脈者死。」大體來說,陽脈經常為浮而速,陰脈則經常為沉而遲。「七表」之脈屬於腑病,病在於陽,春夏出現此脈則其病易治;「八裏」之脈屬於臟病,病在於陰,秋冬出現此脈則其病為輕。假如數脈在左寸,其脈浮,為熱入小腸;其脈沉,為熱入於心,其餘均按此推論。脈學之理精微,不是言語可以簡單說清楚,但論其綱領,不會出於上面所論述之外了。王叔和說「在心易了,指下難明」,亦在於醫者反復練習而達至熟能生巧而已。 |

|

|

7 七表:指「浮芤滑实弦紧洪」七種脈象。 8 八裏:指「微沉缓涩迟伏濡弱」八種脈象。 |

||

|

十、問:七表? |

十、問:七表? |

|

|

荅曰:七表,陽也,陽數奇。浮,按之不足,舉之有餘(寸口浮,其人傷風,發熱頭疼。関上浮,腹滿。尺中浮,小便難。趺陽浮,即為虛)。芤,浮大而軟,按之中央空兩邊實(芤主失血。寸口芤,主吐。微芤者,衄。関上芤,大便血。尺中芤,小便血)。滑,往來前卻流利,替替然與數相似(脉滑為陽。寸口滑為陽盛,陽9上滑為嘔逆,尺中滑小便赤。婦人經脉不利,然而尺脉滑者,亦本形也。趺陽脉滑者,胃氣實)。實,脉大而長,按之隱指愊愊然,浮沉皆得(寸口實,主上焦熱。關上見之腹脹。尺中有此,主小腹痛,並小便澀)。弦,舉之無有,按之如弓弦狀。又曰:「浮緊乃為弦,狀如弓弦,按之不移」(陽弦則頭痛,陰弦則腹痛。大抵傷寒脉須弦,蓋人迎緊盛傷於寒。人迎者,少陽之分,少陽脉主弦故也。寒邪中人,其脉必弦。弦則多兼洪數,為其先有邪熱也。洪數甚者,正為陽證。若沉細而弦疾,乃正陰證也)。緊,按之實,數似切繩狀(緊則為寒。寸口緊,頭痛。関緊,心中滿痛。尺緊,臍下痛。陰陽俱緊,當清邪中於上,濁邪中於下)。洪,極大在指下,舉按滿指(寸口洪,主胷膈煩熱。關洪,主胃熱口乾。尺中洪,主大小便血。三部洪,三焦俱熱)。 |

回答說:七表之脈屬陽脈,陽數為奇數。浮脈,按下去脈氣不足,輕取則很明顯(寸口浮,為傷風而發熱頭痛。關上浮則腹部脹滿。尺脈浮則小便困難。趺陽脈浮,則為虛證)。芤脈,浮大而軟,按之脈管中央空而兩邊實(芤脈主失血。寸口芤,主吐血。寸脈微芤,主鼻衄。關上芤,主大便出血。尺脈芤,主小便出血)。滑脈,脈氣往來回流利,應指滑利而與數脈相似(脈滑屬陽脈。寸口滑為陽盛,關上滑主嘔逆,尺脈滑主小便赤。婦人經脈不利,然而尺脈滑,亦為婦人之本脈。趺陽脈滑者,反映胃氣實)。實脈,脈大而長,按上去在指下很有力,浮取沉取都會如此(寸口實,主上焦有熱。關上實,主腹脹。尺脈實,主小腹痛以及小便澀)。脈弦,輕取不會有弦脈,重按則如弓弦狀。又說:「浮緊之象就是弦脈,如弓弦狀,按之不會移動」(陽脈弦則頭痛,陰脈弦則腹痛。大體而言,傷寒病之脈多為弦脈,因為人迎脈緊而有力主傷於寒邪。人迎脈屬少陽,而少陽脈以弦為主。所以寒邪中人,病人脈必弦。弦脈多兼洪數,這是由於病者素有邪熱。洪數脈明顯,正是陽證之脈。如果沉細而弦疾,則正是陰證之脈)。緊脈,按下去有力,脈來數如轉繩狀(緊則為寒。寸口緊主頭痛。關上緊主心中滿痛。尺脈緊主臍下痛,陰陽脈俱緊,應該是清邪犯於上,濁邪犯於下)。洪脈,指下感到脈氣極大,浮取沉取都充滿於指下(寸口洪主胸膈煩熱。關上洪主胃熱而口乾。尺脈洪主大小便出血。三部脈皆洪,主三焦俱熱)。 |

|

|

9 陽上滑為嘔逆:據前後文理,「陽上滑」當為「關上滑」。 |

||

|

十一、問:八裏? |

十一、問:八裏? |

|

|

荅曰:八裏,陰也,陰數耦。微,若有若無,極細而軟(微則為虛。寸口微為陽不足,陽微則惡寒,陰微則下利)。沉,舉之不足,按之有餘(沉為在裏。尺寸俱沉者,少陰受病也。然沉而遲者,乃陰證也,宜溫之。沉而數者,有熱也,宜下之)。緩,去來亦遲,小駃於遲(緩則為虛。太陽病,其脉緩者為傷風,惟脾得之即是本形)。濇,細而遲,往來難,時一止(濇則少血。寸口澀,少氣,上焦冷。関上澀,胃冷脾痛。尺中澀,小便數,小腹冷。三部俱澀,腹中氣結。王冰曰:「陽有餘則血少,故脉澀也。」又曰:「濇者,陽氣有餘。陽氣有餘,為身熱無汗」)。遲,呼吸三至,去來極遲(遲則為寒。寸口遲則上焦冷。関上遲,胃冷不欲食,吞酸吐水。尺中遲,小便多,并白濁)。伏,極重按之,指著骨乃得(伏主物聚。寸口伏,胷中逆氣。関上伏,有水氣,溏泄。尺中伏,水穀不化。大抵関前得之多為熱,関後得之多為冷,關中得之陰陽結,或冷或熱不定,當以餘證參之)。濡,按之似無,舉之全無力(形與緩、濇、遲脉雖稍殊,其為冷證,皆一也)。弱,極軟而沉細,按之欲絕指下(弱為虛。寸口弱,陽氣虛,汗自出。関弱,無胃氣,胃中有熱。脉弱為虛熱病作,不可大攻,熱去寒起。尺中弱,氣少,發熱也)。 |

答:八裏之脈屬陰脈,陰數為偶數。微脈,若有若無,極細而軟(脈微為虛。寸口微為陽不足,陽脈微則惡寒,陰脈微則泄瀉)。沉脈,輕取不足,重按則明顯(脈沉為病在裏。尺寸俱沉主少陰受病。但是脈沉而遲,是陰證,宜用溫法。脈沉而數,為有熱,宜攻下)。緩脈,來去亦遲,略微快於遲脈(脈緩為虛。太陽病,脈緩者為傷風,只有脾病出現緩脈是其本來之脈)。澀脈,細而遲,往來艱澀,有時會停一下(脈澀主少血。寸口澀,主少氣,上焦寒冷。關上澀,主胃冷脾痛。尺脈澀,主小便數,小腹冷。三部脈俱澀,主腹中氣結。王冰說:「陽有餘則血少,所以脈澀。」又說:「澀脈,主陽氣有餘。陽氣有餘則身熱而無汗」)。遲脈,一呼一吸脈動三至,來去極遲(脈遲為寒邪。寸口遲則上焦冷。關上遲,主胃冷而不欲食,吞酸吐水。尺脈遲,主小便多並且小便白濁)。伏脈,極其用力按之,直至按到骨才能感受到脈氣(脈伏主物聚。寸口伏,主胸中逆氣。關上伏,主有水氣,溏泄。尺脈伏,主水穀不化。一般而言,關前得脈伏多為熱,關後得脈伏多為寒,關上脈伏則為陰陽結,或寒或熱難以確定時,應當參照其它證候)。濡脈,沉取似乎無脈,輕取完全無力(濡脈之形與緩脈、澀脈、遲脈雖然稍有不同,但同樣都屬於寒證)。弱脈,極軟而沉細,按下去時指下幾乎沒有感覺(脈弱為虛。寸口弱,主陽氣虛,自汗出。關脈弱,主無胃氣,及胃中有熱。脈弱反映虛熱之病作,不可以大攻,否則會導致熱去而寒起。尺脈弱,主氣少,發熱)。 |

|

|

十二、問:脉按之來緩,時一止,復來,又脉來動而中止,不能自還,因而復動? |

十二、問:診脈時脈氣緩慢,脈動有時停止,又突然恢復,又有時脈動時停止,沒有代償跳動,但卻又恢復跳動? |

|

|

荅曰:有結脉,有促脉,有代脉。結者,陰也。陰盛則結,脉來緩,時一止復來,曰「結」,主胷滿煩躁。促者,陽也。陽盛則促,脉來數,時一止復來,曰「促」,主積聚,氣痞,憂思所成(太陽病,下之後,脉促,胷滿者,桂枝去芍藥湯主之正方七。若微寒,桂枝去芍藥加附子湯主之正八。太陽病,桂枝証,醫反下之,利遂不止。脉促者,表未解也。喘而汗出者,葛根黃芩黃連湯主之正二十八)。大抵結、促之脉,雖時一止為病脉,非死脉也。惟代脉者,真死矣。往來緩,動而中止,不能自還,因而復動,名曰「代」也。代者,死也。仲景傷寒脉結代,心動悸,炙甘草湯主之正五十六。 |

答:有結脈,促脈和代脈。結脈,屬於陰脈。陰氣盛則脈結,脈來緩,有時會停止,然後再來,稱為「結脈」,主胸滿,煩躁。促脈,屬於陽脈。陽氣盛則脈促,脈來數,有時會停止,然後再來,稱為「促脈」,主積聚,氣痞,憂思所致之病(太陽病,下之後,促脈,胸滿者,用桂枝去芍藥湯主治正方七。如果有微寒,用桂枝去芍藥加附子湯主治正八。太陽病,出現桂枝湯證,醫者反而攻下,因而而下利不止。促脈,表證尚未解。喘而汗出者,用葛根黃芩黃連湯主治正二十八)。大致上,結脈和促脈,雖然都會有時停止,為有病之脈,但不是死脈。只有代脈,才是真正之死脈。脈氣往來緩,在跳動中有停止,但卻沒有代償跳動,其後又突然恢復跳動,名為「代脈」。「代」就是死亡。仲景對於傷寒病而脈結代,心動悸,用炙甘草湯主治正五十六。 |

|

|

活人書卷第二終 |

《活人書》卷二結束 |