《活人書》 卷一

|

大明應天浴沂人徐鎔鎔之父重校正 原文 |

翻譯 |

|

|

此一卷論經絡。治傷寒先須識經絡,不識經絡,觸途冥行,不知邪氣之所在。往往病在太陽,反攻少陰。證是厥陰,乃和少陽。寒邪未除,真氣受斃。又況傷寒看外證為多,未診先問,最為有准。孫真人云:「問而知之,別病淺深,名為巧醫。」病家云「發熱惡寒,頭項痛,腰瘠強」,則知病在太陽經也;「身熱,目疼,鼻乾,不得卧」,則知病在陽明經也;「胷脇痛,耳聾,口苦,舌乾,往來寒熱而嘔」,則知病在少陽經也;「腹滿,咽乾,手足自溫,或自利不渴,或腹滿時痛」,則知病在太陰經也;「引飲惡寒,或口燥舌乾」,則知病在少陰經也;「煩滿囊縮」,則知病在厥陰經也。然後切脉以辨其在表在裏,若虛若實,以汗下之。古人所以云「問而知之為中工,切而知之為下工」。若經隧支絡,懵然不分,按寸握尺,妄意疾證,豈知坐授明堂,藏室金蘭者耶? |

此卷討論經絡。治療傷寒病必須先認識經絡,不認識經絡,就好像夜深走路一樣,不知道邪氣在哪裏。往往病邪在太陽,反而治少陰。證候是厥陰病,反而和解少陽。這樣,寒邪未被祛除,真氣率先消亡。況且傷寒病以外證為主,未診脈時先進行問診,辨證最為準確。孫思邈說:「問而知之,以辨別病情之淺深,可以名為『巧』醫。」如果病人說:「發熱惡寒,頭項痛,腰脊強」,就可知病在太陽經;「身熱,目疼,鼻乾,不得臥」,就可知病在陽明經;「胸脅痛,耳聾,口苦,舌乾,往來寒熱而嘔吐」,就可知病在少陽經;「腹滿,咽乾,手足自溫,或下利不渴,或腹滿時痛」,就可知病在太陰經;「引飲惡寒,或口燥舌乾」,就可知病在少陰經;「煩滿囊縮」,就可知病在厥陰經。然後再切脈來分辨病邪之在表、在裏,或虛、或實,分別進行發汗或攻下。所以古人說「問而知之為中工,切而知之為下工」。如果對於經脈及其分支絡脈懵然不清楚,切脈時隨意確定病證,哪裏能夠作為一個有學識之醫生呢? |

|

|

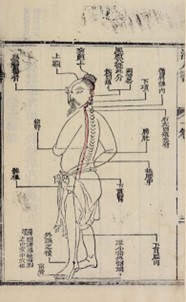

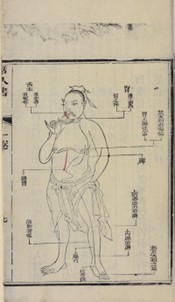

○經絡圖 |

||

|

○太陽經 |

||

|

||

|

膀胱重九兩二銖,縱廣九寸,盛溺九升九合。 |

膀胱重量為九兩二銖,長約九寸,可以盛小便九升九合。 |

|

|

足太陽膀胱之經 |

||

|

腎與膀胱為合,故足少陰與足太陽為表裏。 |

腎與膀胱為合,所以足少陰經與足太陽經互為表裏。 |

|

|

從目內眥上頭,連於風府,分為四道,下項并正別脉,上下六道以行於背,與身為經。太陽之經為諸陽主氣,或中寒邪,必發熱而惡寒。緣頭項腰脊是太陽經所過處,今頭項痛,身體疼,腰脊強,其脉尺寸俱浮者,故知太陽經受病也。 |

足太陽膀胱經從內眼角行走上頭,連接於風府穴,分為四條路線循行,向下行至項,分為正經與分支,上下六條路線循行背部與全身。太陽之經氣能統領諸陽之氣,若受寒邪所犯,必然發熱而惡寒。由於頭項腰脊是太陽經所循行之處,如今頭項痛、身體疼、腰脊強,其脈尺寸脈俱浮,所以可知這是太陽經受病。 |

|

|

《靈樞經》云:足太陽之脉,起於目內眥,上額,交巔上。其支別者,從巔至耳上角。其直行者,從巔入絡腦,還出別下項,循肩膊,內夾脊,抵腰中,入循膂,絡腎,屬膀胱。其支別者,從腰中下會於後陰,下貫臀,入膕中。其支別者,從膊內左右別,下貫胛,夾脊內,過髀樞,循髀,從廉下合膕中,下貫腨內,出外踝之後,循京骨,至小指外側端。 |

《靈樞經》說:足太陽膀胱經,起於內眼角,上行於額,在巔頂相交。其支別從巔頂循行至耳上角。其直行者從巔頂入屬於腦,出來後下達於項,經過肩膀,沿脊柱兩邊抵達腰中,進而入於脊骨,絡腎屬膀胱。其分支從腰中下行至後陰,貫於臀部,進入腘窩中。其支別又從肩膀之左右分叉,下肩胛骨,沿脊柱兩邊,透過股外部循行,經下廉穴合於腘窩中,再向下行貫穿小腿,出外踝之後,循京骨到達足小趾外側端。 |

|

|

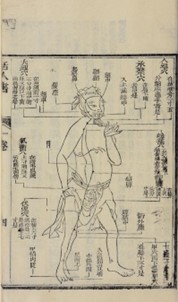

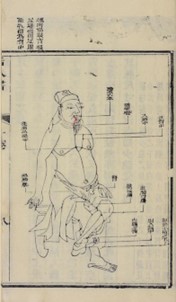

○陽明經 |

||

|

||

|

胃重二斤十四兩,盛穀二斗,水一斗五升,為水穀之海。 |

胃重二斤十四兩,能盛載穀物二斗、水一斗五升,為水穀之海。 |

|

|

足陽明胃之經 |

||

|

脾與胃為合,故足太陰與足陽明為表裏。 |

脾與胃為合,所以足太陰經與足陽明經互為表裏。 |

|

|

從鼻起,夾於鼻,絡於目,下咽,分為四道,并正別脉,六道上下,行腹,網維於身。蓋諸陽在表,陽明主肌肉,絡於鼻,故病人身熱,目疼,鼻乾,不得卧,其脉尺寸俱長者,知陽明經受病也。 |

足陽明胃經起於鼻,挾鼻而行,絡於目,下行至咽喉,分為四道,分為正經與分支,上下共六道,經過腹部,像網絡般遍佈全身。因為諸陽在表,而陽明主肌肉,絡於鼻,所以病人有身熱、目疼、鼻乾而不得臥,其脈尺寸脈俱長,就知道這是陽明經受病。 |

|

|

《靈樞經》云:足陽明之脉,起於鼻交頞中,旁約太陽之脉,下循鼻外,入上齒中,還出挾口,環唇,下交承漿,卻循頤後下廉,出大迎,循頰車,上耳前,過客主人,循髮際,至額顱。其支者,從大迎前下人迎,循喉嚨,入缺盆,下膈,属胃,絡脾。其直者,從缺盆下乳內廉,下俠臍,入氣衝中。其支者,起胃口,下循腹裏,下至氣衝中而合,以下髀關,抵伏兔,下膝臏中,下循脛外廉,下足跗,入中指內間。其支者,下廉三寸而別,以下入中指外間。其支者,別跗上,入大指間,出其端。 |

《靈樞經》說:足陽明胃經,起於鼻梁,旁納足太陽經脈,向下沿鼻之外側入上齒齦中,環繞而出,挾口環唇,下行在承漿穴相交,再沿腮後下方出大迎穴,沿頰車穴上至耳前,通過足少陽經之客主人穴,沿髮際到達額顱。其分支,從大迎穴前下至人迎穴,沿喉嚨入缺盆,下行於膈,屬胃絡脾。其直行之脈,從缺盆下行於乳房之內側,再向下挾臍兩旁而入於氣衝。又一支脈,起於胃口,下循腹裏,到氣衝與前直行之經脈相合,再由此下行至髀關穴,抵達伏兔穴,下至膝蓋,再沿脛骨外側下至足背,入中趾內側。另一支脈,從膝下三寸處分別而行,下至足中趾外側。又一支脈,從足背進入足大趾,直出大趾之端。 |

|

|

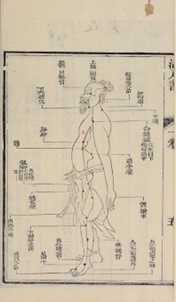

○少陽經 |

||

|

||

|

膽在肝之短葉間,重三兩三銖,盛精汁三合。 |

膽在肝臟之短葉中間,重三兩三銖,能盛載精汁三合。 |

|

|

足少陽膽之經 |

||

|

肝與膽為合,故足厥陰與足少陽為表裏。 |

肝與膽為合,所以足厥陰經與足少陽經互為表裏。 |

|

|

起目外眥,絡於耳,分為四道,下缺盆,循於脇,并正別脉,六道上下。主經營百節,流氣三部,故病人胷脇痛而耳聾。《黃帝鍼經》曰:邪在肝,則兩脇痛。又曰:膽脹者,脇下痛,口中苦,善太息,或口苦咽乾,或往來寒熱而嘔,其脉尺寸俱弦者,知少陽經受病也 |

足少陽膽經起於外眼角,絡於耳,分為四道,下行至缺盆,循於脅部,正正經與分支上下共六道。主司四肢百骸,其氣流行於三焦,所以病人胸脅痛而耳聾。《黃帝針經》說:邪在肝,則兩脅疼痛。又說:膽脹病,脅下痛,口中苦,經常嘆氣,或見口苦咽乾,或見寒熱往來而嘔吐,其脈尺寸脈俱弦,就知道這是少陽經受病) |

|

|

《靈樞經》云:足經少陽之脉,起於目銳眥,上抵頭角,下耳後,循頸,行手少陽之前,至肩上,卻交出手少陽之後,入缺盆。其支者,從耳下入耳中,出走耳前,至目銳眥後。其支者,別銳眥,下大迎,合手少陽抵于䪼下,加頰車下頸,合缺盆以下胷中,貫膈絡肝属膽。循脇裏,出氣衝,繞毛際,入髀厭中。其直者,從缺盆下腋,循胷中,過季脇,下合髀厭中,以下循髀陽出膝外廉,下外輔骨之前,直下抵絕骨之端,下出外踝之前,循足跗上,出小指次趾之端。其支別者,從跗上,入大指,循岐骨內出其端。 |

《靈樞經》說:足少陽膽經脈,起於眼外角,上行至額角,向下繞耳後,沿頸部行於手少陽三焦經之前,到達肩上,又交叉到手少陽三焦經之後,入缺盆。其分支從耳後進入耳內,又出於耳前,至眼外角之後。又一支脈從眼外角下行至大迎穴,與手少陽三焦經相合到達眼眶下部,由頰車穴下行至頸,合於缺盆而下行至胸中,通過膈膜而絡肝屬膽。沿著脅裏,出氣衝,繞過陰毛邊際入於環跳部。其直行者,從缺盆下走腋部,沿著胸中,經過季脅,向下合於環跳中,再向下沿大腿外側下行至膝外緣,下走外輔骨之前方,直下至懸鐘穴,再下行出於外踝之前,沿足背出於足小趾之頂端。另一支脈從足背入大趾,沿骨縫中到達大趾之頂端。 |

|

|

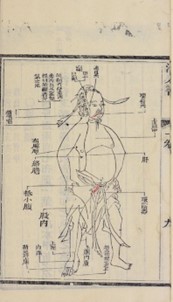

○太陰經 |

||

|

||

|

脾重二斤三兩,象馬蹄內包胃脘,象土形也。經絡之氣交歸於中,以營運真靈之氣,意之舍也。 |

脾重二斤三兩,象馬蹄一樣包圍著胃,象土一樣之形狀。經絡之氣都歸屬於脾中,以營運真氣,是「意」所居之處。 |

|

|

足太陰脾之經 |

||

|

為三陰之首,其脉布於脾胃,絡於嗌喉。故病人腹滿而嗌乾,尺寸俱沉細者,知太陰經受病也。 |

足太陰脾經是三陰之首,經脈布散於脾胃,絡於咽喉。所以病人有腹滿而咽喉乾燥,其脈尺寸俱沉細,就知道是太陰經受病。 |

|

|

《靈樞經》云:足太陰之脉,起於大指之端,循指內側白肉際,過接骨後,上內踝前廉,上腨(示兗切)內,循脛骨後,交出厥陰之前,上循膝股內前廉,入腹,屬脾絡胃。上膈,挾咽,連舌本,散舌下。其支者,復從胃,別上膈,注心中。 |

《靈樞經》說:足太陰脾經,起於足大趾之頂端,沿大趾內側赤白肉際,經過大趾後核骨,上行於內踝前方,再沿小腿內側循脛骨後方,交叉於足厥陰肝經之前,上行膝股內側前緣,入於腹中,屬脾絡胃。向上過膈膜,挾行咽喉,連於舌根,散布於舌下。其分支者,又從胃分別而上行於膈膜,注於心中。 |

|

|

○少陰經 |

||

|

||

|

腎藏有二,形如豉豆,相並而曲,附於膂筋外,有脂褁,裏白表黑,主藏精。 |

腎臟有兩個,形狀如豆豉,並列而彎曲,附著在脊骨筋膜之外,有脂包裹,內部為白色,外表黑色,主藏精氣。 |

|

|

足少陰腎之經 |

||

|

其脉起於小指之下,斜趣足心。別行者,入跟中,上至股內後廉,貫腎,絡膀胱。直行者,從腎上貫肝鬲,入肺中,繫舌本。傷寒熱氣入於臟,流於少陰之經。少陰主腎,腎惡燥,故渴而引飲。又經發汗、吐、下已後,藏府空虛,津液枯竭,腎有餘熱亦渴,故病人口燥舌乾而渴,其脉尺寸俱沉者,知少陰經受病也。 |

足少陰腎經,起於足小趾之下,斜向足之掌心。另行之脈,進入腳跟中,上行至大腿內側後緣,貫腎而絡於膀胱。直行者,從腎上行貫注肝與膈膜而入於肺中,連於舌根。傷寒熱病之氣入於腎臟,則流散於少陰之經。少陰屬腎,而腎惡燥,所以發病時有口渴而欲飲。又或經過發汗、涌吐、攻下之後,臟腑空虛,津液枯竭,腎有餘熱亦會引致口渴,所以病人有口燥舌乾而口渴,其脈尺寸脈俱沉,就可知道這是少陰經受病。 |

|

|

《靈樞經》云:足少陰之脉,起於小指之下,斜趣足心,出于然骨之下,循內踝之後,別入跟中,以上踹1(時兗切)內,出膕內廉,上股內後廉,貫脊,属腎絡膀胱。其直者,從腎上貫肝鬲,入肺中,循喉嚨,挾舌本。其支者,從肺出絡心,注胷中。 |

《靈樞經》說:足少陰腎經,起於足小趾之下方,斜走足心,出於然骨之下,沿循內踝之後入於足跟中,由此上行小腿內側,並出膕窩內側,再上行大腿內側後緣,貫注脊柱,腎臟絡膀胱。其直行者,從腎臟上行而經過肝與膈膜,入肺中,沿著喉嚨而挾於舌根。另一支脈,從肺而出,絡於心而注於胸中。 |

|

|

1踹:當為「腨」字。 |

||

|

○厥陰經 |

||

|

||

|

肝重四斤四兩,有七內葉,一葉小如木甲2折之象,各有支絡脉遊中,以宣發陽和之氣,䰟之宮。 |

肝臟重四斤四兩,內部有七葉,每個肝葉大小都像被折之木甲狀,各有支絡泛遊其中,可以宣發陽和之氣,是藏魂之處。 |

|

|

2木甲:木制之護身衣甲,通常以竹子為多。 |

||

|

足厥陰肝之經 |

||

|

厥者,盡也。《靈樞》曰:亥為左足之厥陰,戌為右足之厥陰,兩陰俱盡,故曰厥陰。夫陰盡為晦,陰出為朔。厥陰者,以陰盡為義也。其脉循陰器,絡於肝。肝者,筋之合也。筋者,聚於陰器而脉絡於舌本也。脉弗營則筋急,筋急則引舌與卵,故唇青舌卷而卵縮。凡病人煩滿而囊縮,其尺寸俱微緩者,知厥陰經受病也。 |

厥,是「盡」之意。《靈樞‧陰陽繫日月》說:亥為左足之厥陰,戌為右足之厥陰,兩陰俱盡,所以稱為「厥陰」。陰氣盡為「晦」,陰氣出為「朔」。厥陰,是取陰氣盡之意。厥陰之脈循行於外陰部而絡於肝。肝為筋之合。筋經會聚於外陰而絡於舌根。脈氣失於濡養則使筋脈拘急,筋脈拘急則牽引舌根與外陰,所以唇色青紫,舌捲而陰囊收縮。凡是病人有煩滿而囊縮,其脈尺寸脈俱微緩,就可知這是厥陰經受病。 |

|

|

《靈樞經》云:足厥陰之脉,起於大指聚毛之際,上循足跗上廉,去內踝一寸,上踝八寸,交出太陰之後,上膕內廉,循股陰,入毛中,環陰器,抵小腹,挾胃,属肝絡膽。上貫膈,布劦脇肋,循喉嚨之後,上入頏顙,連目系。上出額,與督脉會於巔。其支者,從目下頰裏,環唇內。其支者,復從肝,別貫膈,上注肺中。 |

《靈樞經》說:足厥陰肝經,起於足大趾叢毛之處,向上沿着足背上側,離內踝一寸處上至內踝上八寸處,交叉於足太陰脾經之後,上腘窩內緣,沿大腿內側入陰毛中,環繞外陰而至小腹,挾胃而行,屬肝絡膽。再向上通過膈膜,散佈於脅肋,循行於喉嚨之後而上入頏顙,與目系相連。再上出於頭額,與督脈相會於頭頂。其分支向下行於面頰內部,環繞口唇之內。另一支脈,又從肝貫穿膈膜而上注於肺中。 |

|

|

一、問:傷寒一二日,發熱,惡寒,頭項痛,腰脊強,尺寸脉俱浮? |

一、問:傷寒病一二日,發熱,惡寒,頭項疼痛,腰脊強直,尺寸脈俱浮? |

|

|

荅曰:此足太陽膀胱經受病也(仲景云:「太陽病欲解時,從巳至未上」)。太陽病,頭疼,發熱,汗出,惡風,宜桂枝湯正一之類。應解散而藥宜用桂枝者。 太陽病,頭痛,發熱,無汗,惡寒,宜麻黃湯之類。應解散而藥宜用麻黃正二十。二者均為解散,正分陰陽,不可不慎也,仲景所謂「無汗不得服桂枝,有汗不得服麻黃,常須識此,勿令誤也」。今人纔見身熱頭痛,便發汗,不知汗空閉而用麻黃,汗空疏而用桂枝。傷寒、傷風,其治不同,古人「有汗者當解肌,無汗者可發汗」。 |

答:這就是足太陽膀胱經受病(仲景說:「太陽病欲解時,從巳至未上」)。太陽病,頭疼,發熱,汗出,惡風,宜用桂枝湯正一之類。應該發散而用藥應以桂枝為主。 太陽病,頭痛,發熱,無汗,惡寒,宜用麻黃湯之類。應該發散而用藥應以麻黃為主正二十。麻黃湯、桂枝湯均為發散之劑,而有陰陽之分,不可以不謹慎,這就是仲景所說「無汗不得服桂枝湯,有汗不得服麻黃湯,必須經常牢記這一點,不要犯錯誤」。如今醫者只見身熱頭痛,便用發汗,而不知道汗孔閉者用麻黃湯,汗孔疏者才用桂枝湯。傷於寒與傷於風,其治法不同,古人認為「有汗者應當解肌,無汗者應發汗」。 |

|

|

二、問:傷寒二三日,身熱,目疼,鼻乾,不得臥,尺寸脉俱長? |

二、問:傷寒病二三日,身熱,目疼,鼻乾,不得臥,尺寸脈俱長? |

|

|

荅:此足陽明胃經受病也(仲景云:「陽明病欲解時,從申至戌上」)。傷寒二日,陽明經受病,可發其汗,非正陽明也(正陽明者,身熱,汗出,不惡寒,反惡熱,故可下也)。今言一二日傳陽明經,身熱,目疼,鼻乾,不得卧,其脉俱長者,是太陽陽明,可表而已。若無汗,尚惡寒,宜升麻湯雜方。有汗,微惡寒者,表未解也,宜桂枝湯正方一。無汗,脉浮,其人喘者,與麻黃湯正二十。 |

答:這就是足陽明胃經受病(仲景說:「陽明病欲解時,從申至戌上」)。傷寒病二日,陽明經受病,可發汗法,不適用於正陽陽明病(正陽陽明病,身熱,汗出,不惡寒,反而惡熱,所以可用攻下)。今如說傷寒病一二日傳至陽明經,身熱,目疼,鼻乾,不得臥,其脈陰陽俱長,此乃太陽陽明病,只可發散表邪。如果無汗,尚且有惡寒,宜用升麻湯雜方。有汗,微惡寒者,屬於表未解,宜用桂枝湯正方一。無汗,脈浮,氣喘,可用麻黃湯正二十。 |

|

|

又問:十二經皆一,而陽明有三,何也?荅曰:有太陽陽明,有少陽陽明,有正陽陽明也。太陽陽明者,本太陽病,若發汗,若下,若利小便,此亡津液,胃中乾燥,因轉屬陽明也。少陽陽明者,本傳到少陽,因發汗,利小便已,胃中燥實,大便難也。正陽陽明者,病人本風盛氣實也。三陽明俱宜下,唯惡寒乃中寒為病在經,與太陽合病屬表,可發其汗。蓋太陽與陽明合病,脉必浮大而長,外證必頭疼,腰痛,肌熱,目痛,鼻乾也。脉浮大者,太陽也。長者,陽明也。頭疼,腰痛者,太陽也。肌熱,目痛,鼻乾者,陽明也。尚惡寒者,可升麻湯雜方汗之。若不惡寒反惡熱,大便不秘者,可白虎湯正六十四解利之。不惡寒,反惡熱,大便秘,或讝語者,屬胃家實也,可調胃承氣湯正四十三下之。 |

又問:十二經各有一病,而陽明病有三種,為甚麼呢?答:有太陽陽明病,有少陽陽明病,有正陽陽明病。所謂太陽陽明病,原本是太陽病,或發汗,或攻下,或利小便而亡津液,導致胃中乾燥,因此轉屬於陽明病。所謂少陽陽明病,本來已傳至少陽,因為發汗,利小便之後,導致胃中燥而實,大便難。所謂正陽陽明病,病人本來就是風盛而邪氣成實。三種陽明病都宜攻下,唯有兼見惡寒時,為陽明中寒證,是病邪在經,如果與太陽合病則屬於表,可發汗。如果太陽與陽明合病,脈必浮大而長,外證必然有頭疼,腰痛,肌熱,目痛,鼻乾。脈浮大,就是太陽病。脈長,就是陽明病。頭疼,腰痛,屬於太陽病。肌熱,目痛,鼻乾,屬於陽明病。尚且有惡寒者,可用升麻湯雜方發汗。如果不惡寒反而惡熱,大便沒有秘結,可服白虎湯正六十四以清解熱邪。不惡寒,反而惡熱,大便秘結,或讝語者,屬於胃家實,可用調胃承氣湯正四十三攻下。 |

|

|

又問:三陽有合病,有併病,何也?荅曰:脉浮大而長,頭疼,腰痛,肌熱,目疼,鼻乾者,合病也。太陽初得病時,發其汗,汗先出不徹,因轉屬陽明,續自微汗出,不惡寒者,併病也。三陽皆有合病,唯三陰無合病,不可不知也。太陽證罷,但發潮熱,手足漐汗出,大便難而讝語者,下之愈,宜大承氣湯正四十一。若太陽證不罷,不可下,宜用桂枝麻黃各半湯正方二小發汗。設面赤色者,陽氣怫鬱在表,當解之,熏之。若發汗不大徹,則陽氣怫鬱不得越散,當汗不汗,煩躁,不知痛處,其人短氣,但坐,蓋以汗出不徹故也。更以麻黃湯發其汗則愈。何以知汗出不徹?以脉濇故知之。 |

又問:三陽有合病,有併病,是什麼呢?答:脈浮大而長,頭疼,腰痛,肌熱,目疼,鼻乾,就是合病。太陽病初得病時用了發汗法,汗出不透徹,因而轉屬為陽明病,然後微微自出汗,不惡寒者,就是併病。三陽都有合病,唯獨三陰沒有合病,這一點不可以不知道。太陽病證消失後,只是有潮熱,手足持續汗出,大便難而讝語者,下之則愈,宜大承氣湯正四十一。如果太陽病證沒消失,則不可下,宜用桂枝麻黃各半湯正方二小發汗。如果病人面部發紅,陽氣鬱結在表,應當發表或用熏法。如果發汗不是很透徹,則陽氣鬱結無法散越,應當發汗而達到發汗目的,其人煩躁,不知疼痛在何處,且短氣而只想坐著,是因為汗出不透徹之故。可以再用麻黃湯發汗則愈。根據什麼知道是因為汗出不透徹?是從脈澀而得知。 |

|

|

三、問:傷寒三四日,胷脅痛而耳聾,或口苦舌乾,或往來寒熱而嘔,其尺寸脉俱弦? |

三、問:傷寒病三四日,胸脅痛而耳聾,或見口苦舌乾,或寒熱往來而嘔吐,其尺寸脈俱弦? |

|

|

荅曰:此足少陽膽經受病也(仲景云:「少陽病欲解時,從寅至辰上」)。太陽病不解,轉入少陽,脇下鞕滿,乾嘔不能食,往來寒熱,尚未可吐下,診其脉弦緊者,小柴胡湯主之正二十九。蓋脉弦細,頭疼,發熱属少陽。少陽受病,口苦,咽乾,目眩,宜小柴胡湯以解表,不可發汗(仲景少陽證,唯小柴胡為解表藥耳)。發汗則讝語,讝語屬胃。胃胃和則愈,不和則煩而躁,宜調胃承氣湯正四三,此屬少陽陽明也。 |

答:這是足少陽膽經受病(仲景說:「少陽病欲解時,從寅至辰上」)。太陽病不解而轉入少陽,脅下硬滿,乾嘔不能食,寒熱往來,尚不可以涌吐與攻下,診其脈弦緊,用小柴胡湯主治正二十九。因為脈弦細,頭疼,發熱者屬於少陽病。少陽受病,口苦,咽乾,目眩,宜用小柴胡湯以解表,不可以發汗(仲景治療少陽病證,只有小柴胡湯可作為解表藥)。發汗則讝語,而讝語則屬於胃病。胃氣和則愈,胃氣不和則煩而燥,宜用調胃承氣湯正四三,這屬於少陽陽明病。 |

|

|

四、問:傷寒四五日,腹滿咽乾,手足自溫,或自利不渴,或腹滿時痛,尺寸俱沉細? |

四、問:傷寒病四五日,腹滿咽乾,手足自溫,或見下利不渴,或腹滿而有時疼痛,尺寸脈俱沉細? |

|

|

荅曰:此足太陰脾經受病也(仲景云:「太陰病欲解時,從亥至丑上」)。傷寒,手足必微冷。若手足自溫者,繫太陰也。自利不渴,属太陰也。腹滿時痛,屬太陰也。自利不渴者,藏寒也,當溫之,宜四逆湯正方七十四,理中湯也正方七十三。腹滿,脉浮者,可桂枝正方一微發汗。腹痛者,桂枝加芍藥湯正十二,痛甚者,桂枝加大黃湯正十三。 |

答:這就是足太陰脾經受病(仲景說:「太陰病欲解時,從亥至丑上」)。傷寒病,手足必然微冷。如果手足自溫者,其病與太陰有關。自利不渴者,屬於太陰病。腹滿而有時疼痛,屬於太陰病。自利不渴,是因為臟寒,應當用溫法,宜四逆湯正方七十四,或理中湯正方七十三。腹滿,脈浮,可用桂枝湯正方一微發汗。腹痛者,用桂枝加芍藥湯正十二。腹部嚴重疼痛者,用桂枝加大黃湯正十三。 |

|

|

又問:古人以四日太陰證,病在胸鬲,可吐而愈,何也?荅曰:不然。。有太陰證,脉大,胷滿多痰者,可吐之。脉大而無吐證者,可汗而已。大抵在表者汗之,在裏者下之,在上者湧之,在下者泄之。瓜蒂正百十一,梔豉雜十九,隨證施用,不可拘以日數也。 |

又問:古人認為傷寒病第四日是在太陰,病邪在胸膈,可以用吐法而愈,這是為什麼?答:不是這樣的。有太陰病證,如果脉大而胸滿多痰者,可以用吐法。如果脉大而沒有可吐之證,發汗即可。因為病邪在表者可以發汗,病邪在裏者可以攻下,病邪在上者可以涌吐,病邪在下者可以攻下。瓜蒂散正百十一,梔子豉湯雜十九,根據不同證候而運用,不可以拘泥於發病日數。 |

|

|

五、問:傷寒五六日,尺寸脉俱沉,或口燥舌乾而渴,或口中和而惡寒? |

五、問:傷寒病五六日,尺寸脈俱沉,或見口燥舌乾而口渴,或口中和而惡寒? |

|

|

荅曰:此足少陰腎經受病也(仲景云:「少陰病欲解時,從子至寅」上)。少陰病,口燥舌乾者,急下之,宜大承氣湯正四十一。若不渴,不口燥,舌乾而脉沉者,急溫之,宜四逆湯正方七十四。太陰、厥陰皆不惡寒,只有少陰有惡寒之證,不可不知也。少陰病,得之一二日,口中和,其背惡寒者,宜着灸并附子湯也。大抵傷寒陽明證宜下,少陰證宜溫,然仲景於少陰證,口燥咽乾,即云「急下之」。蓋少陰主腎,繫舌本,傷寒熱氣入於藏,流於少陰之經,腎汁乾,咽路焦,故口燥咽乾而渴,須宜急下之。非若陽明證宜下而可緩也。雖然陽明亦有一證,發熱,汗出多,急下之。陽明屬胃,汗多則胃汁乾,亦須急下也。 |

答:這就是足少陰腎經受病(仲景說:「少陰病欲解時,從子至寅上」)。少陰病,口燥舌乾,要立即攻下,宜用大承氣湯正四十一。如果不渴,不口燥,舌乾而脈沉者,應立即運用溫法,宜用四逆湯正方七十四。太陰病與厥陰病都不惡寒,只有少陰病有惡寒,不可以不知。少陰病一二日,口和,背部惡寒者,宜用灸法並用附子湯。一般而言,傷寒病陽明證宜用攻下法,少陰證宜用溫法,但是仲景對於少陰病而見口燥咽乾,就說「急下之」。這是因為少陰主腎,其氣連繫舌根,傷寒病熱邪入於腎臟,流於少陰之經,腎汁衰竭,咽路焦乾,所以口燥咽乾而口渴,都必須立即攻下。這並不像陽明病證那樣攻下但有緩攻之機。雖然陽明病亦有一證,發熱,汗出多,應立即攻下,由於陽明病屬胃,汗出多則胃汁乾枯,亦必須立即攻下。 |

|

|

六、問:傷寒六七日,煩滿囊縮,其脉尺寸俱微緩?。 |

六、問:傷寒病六七日,煩滿而陰囊收縮,尺寸脈俱微緩? |

|

|

荅曰:此足厥陰肝經受病也(仲景云:「厥陰病欲解時,從丑至卯上」)。厥陰病,其脉微浮為欲愈,不浮為未愈,宜小建中湯正三十七。脉浮緩者,必囊不縮,外證必發熱惡寒似瘧,為欲愈,宜桂枝麻黃各半湯正方二。若尺寸脉俱沉短者,必是囊縮,毒氣入藏,宜承氣湯下之正方四十一。大抵傷寒病藏府傳變,陽經先受病,故次第傳入陰經。以陽主生,故太陽水傳足陽明土,土傳足少陽木,為微邪也。陰主殺,故木傳足太陰土,土傳足少陰水,水傳足厥陰木,至六七日當傳厥陰肝木,必移氣剋於脾土,脾再受賊邪,則五藏六府皆困而危殆,營衛不通,耳聾,囊縮,不知人而死矣,速用承氣湯下之,可保五死一生。古人云:「脾熱病則五藏危。」3又云:「土敗木賊則死。」4若第六七日傳厥陰,脉得微緩微浮,為脾胃脉也,故知脾氣全,不再受剋,邪無所容,否極泰來,營衛將復,水升火降,則寒熱作而大汗解矣。 |

回答說:這就是足厥陰肝經受病(仲景說:「厥陰病欲解時,從丑至卯上」)。厥陰病,脈微浮表示將愈,脈不浮為未愈,宜用小建中湯正三十七。脈浮緩者,陰囊必然不會收縮,外證必然見發熱惡寒如瘧疾般,為欲愈,宜用桂枝麻黃各半湯正方二。如果尺寸脈俱沉短者,陰囊必然收縮,毒氣入臟,宜用承氣湯攻下正方四十一。一般而言,傷寒病之臟腑傳變,陽經先受病,然後按順序傳入陰經。由於陽主生,所以太陽之水傳至足陽明之土,土傳至足少陽之木,這都屬於微邪。而陰主殺,所以木傳至足太陰之土,土再傳足少陰之水,水再傳至足厥陰之木,到六七日後應當傳至足厥陰肝木,必定會木氣轉移而克脾土,脾再受到賊邪所犯,則五臟六腑之氣皆受困而危殆,營衛不通,則耳聾,囊縮,昏不知人而死,此時速用承氣湯攻下,或許能保五死一生。王冰說:「脾熱病則五臟危。」又說:「土敗木賊則死。」如果第六七日傳至厥陰,脈微緩微浮,屬於脾胃有氣之脈,所以知道脾氣健旺,不再受肝木之克,則邪氣無處容身,否極而泰來,營衛之氣將要恢復,水升而火降,則寒熱發作,大汗出而愈。 |

|

|

3 原文出自《重廣補註黃帝內經素問‧陰陽類論篇》:「脾熱病則五藏危,土成數十,故不過十日也。」 |

||

|

4 原文出自《重廣補註黃帝內經素問‧ 刺熱篇》:「外見太陽之赤色,內應厥陰之弦脈,然太陽受病當傳入陽明,今反厥陰之脈來見者,是土敗而木賊之也,故死。」 |

||

|

活人書卷第一終 |

《活人書》卷一結束 |